今回は2025.3.23に行われた佐賀さくらマラソンで自己ベストを狙いに行ったけど、完全に失敗した話を恥ずかしながらお話ししたいと思います。なぜ失敗したのか?どのような条件が重なったのか?この経験から何を改善していけばいいのかを、実体験をもとに準備段階から書いていこうと思います。この記事では

- 練習内容

- 暑さに対する準備不足

- 自分の体質の把握

この3点を中心にお伝えしていきたいと思います。今回の失敗の原因をにAI検索して、出てきた回答が果たして、自分自身の練習内容、レース中の対応、自身の体質把握の不備などをまとめていきます。

まず、今回の目標は表題にある「自己ベストの更新」でした。最低でも自己ベストでしたが、本来の目標はできれば「サブ3(3時間以内)」、難しくなったら「サブ3.25(3時間15分以内)」、そして最低でも「自己ベスト更新(3時間24分以内)」だったのですが、すべて失敗してしまいました。

それでは、なぜそのような結果になってしまったのか?順番に自分の考察と、AI検索(注:解答はその都度変更することをご了承ください)による結果を含めて書いていこうと思います。

筆者に関してはこちら

はじめに

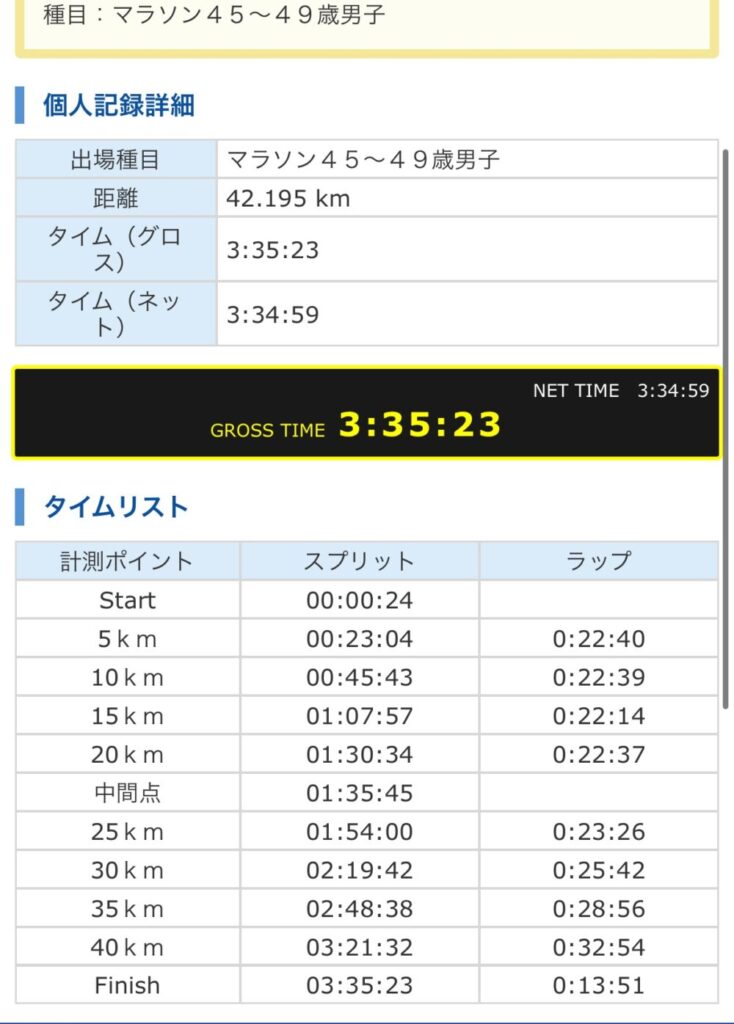

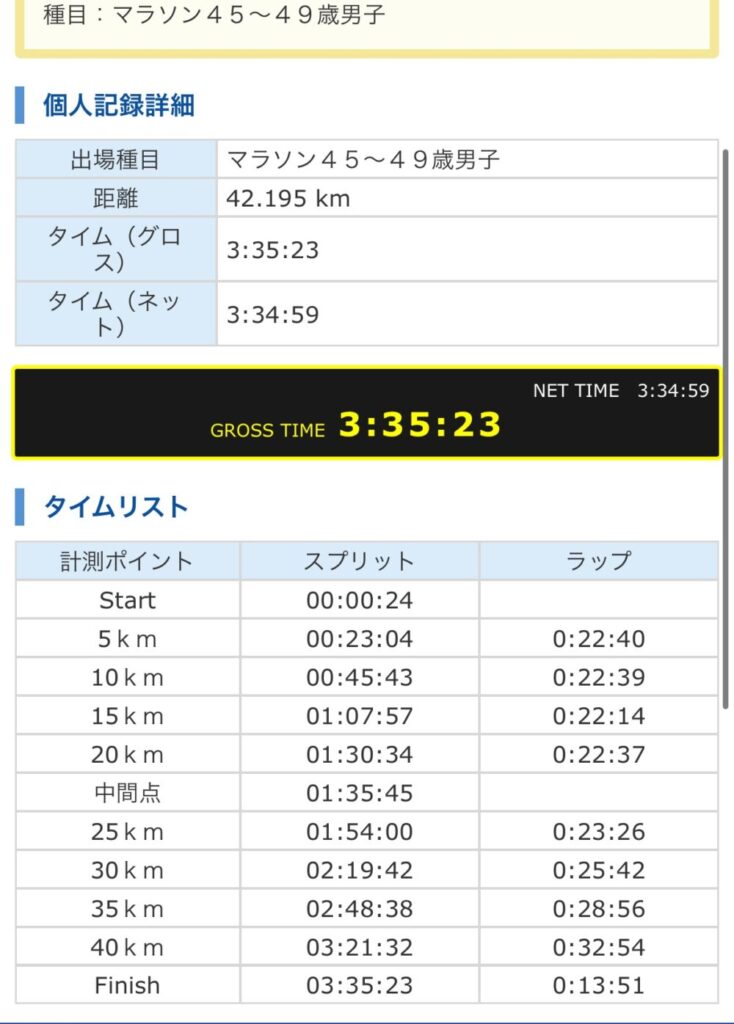

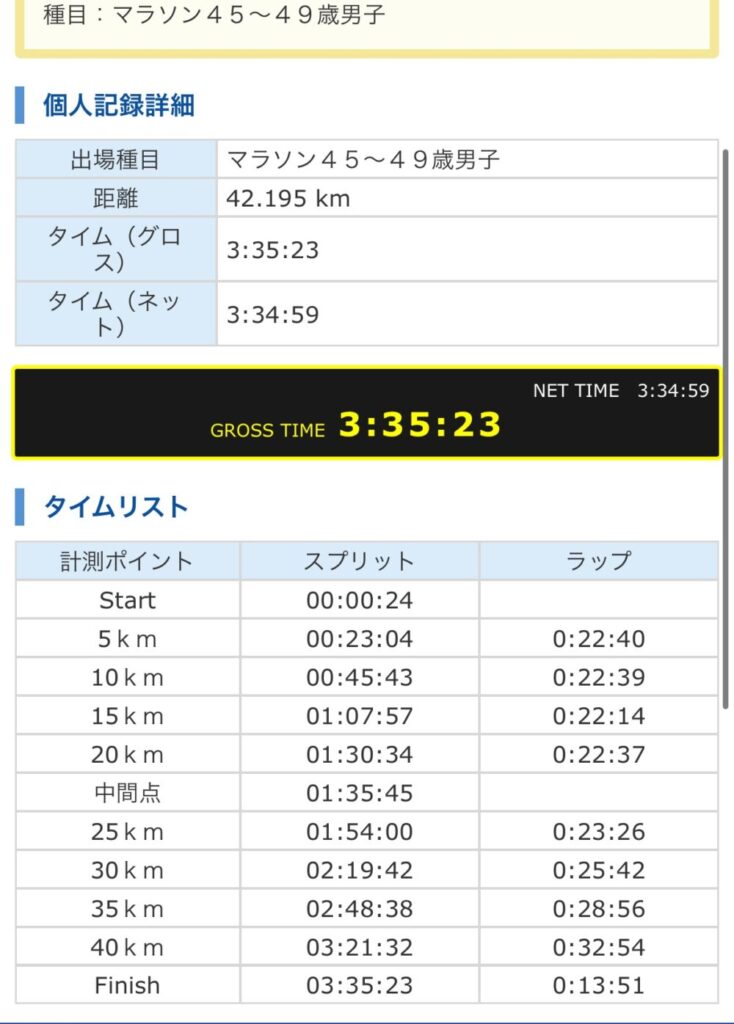

今回のレース結果からお伝えします。結果3時間35分23秒と福岡マラソンに続き「サブ3.5」も失敗しました。福岡マラソンでの学びは前半に足を使いすぎてしまい、後半のアップダウンで足の痙攣が起こってしまい、その時も「サブ3.5」をのがしてしまったので、」今回は前半を抑えめに入り後半に足を残すというプランを立てていました。42.195kmを3部に分けて考えてスタートから15km、15km~30km、30km~ゴールというような感じです。

最初の15kmまでは計画通りに4:25/kmのペースを刻んで順調に走りだしてはいましたが、15km以降の4:15/kmペース、30km以降の4:05/kmペースには届かず、逆にペースが落ちてしまっています。結果だけ見てしまえば、完全に前半に突っ込みすぎて、後半に足が残らず歩いてしまうという典型的なダメなレース運びとなっています。ちなみに、福岡マラソンでも同様のレース運びとなっています。

なぜこのようなけっかになってしまったのかを、ここから振り返ってみたいと思います。

練習内容

今回は、福岡マラソン明け(2024年11月10日)から練習を継続していました。福岡マラソンでは3時間36分42秒で走れていましたので、「サブ3.5」はコース設計上可能だと判断していました。前年の、佐賀さくらマラソンで3時間25分44秒(グロス)で走れていたので、今回は練習期間も福岡マラソンからの継続で十分取れていたので慢心があったのも事実です。ただ、それだけではないと判断しています。

練習で走る目的不足

佐賀さくらマラソンの1か月前に書籍を購入して、自分の練習内容の雑さを実感しました。書籍購入前までは、走る距離、タイムのみを意識して走っていました。例えば、第1週目は10kmのタイムトライアル、第2週目は20km、第3週目は30kmを、「ただ走る」ことだけしかやっていませんでした。距離だけでみるとしっかり走っているのは、理解していただけると思います。

12月は200kmに届いていませんが、十分な距離は走れてきています。サブ3には少し物足り距離かもしれませんが、サブ3.5を達成するには十分な距離です。実際に昨年の2024佐賀さくらマラソンの時は、もっと少ない走行距離で達成できているので、そこに関しては確信をもって言うことが出来ます。

ちなみにAI君(Perplexity)に「サブ3を達成するために必要な練習で走る月間走行距離は何kmですか?」と質問してみたところ返ってきた答えがこちら。

サブ3(マラソン3時間以内)を達成するために必要な月間走行距離は、一般的に200〜300kmとされています。具体的には、多くのランナーが250〜300kmを目安としています。ただし、練習の質も非常に重要であり、単に距離を増やすだけでなく、スピード練習やロング走などのバリエーションを含む練習メニューを組むことが推奨されます。

2024年10月~22025年月末までの間に行った練習では、心肺機能の強化の取り組みなどは一切やってこなかったので、書籍のトレーニングプランを見た時は正直「間に合わないな。」という感じでした。書籍には13週間に及ぶ「サブ3達成」のためのトレーニングプランが書いてありましたので、とりあえず該当する週(9週目)からのトレーニングを開始してみました。

しかし、その時点で目標とされる4:00~4:05/kmで10~15kmというペース走を行うことが出来ません。この時点でトレーニング期間が短すぎて大会までに体つくりをすることが、間に合わないことが確実となりました。その当時は、どうあがいても4:15/kmで15kmを走れることもできていなかったので、明らかに練習内容の、雑さと見通しの甘さが原因です。

ここから学べることは、「ただ走るだけ」では、「サブ3」達成は不可能だということです。

目的を持ったランニングプランを考えて実行していく事が重要になってきます。

AIの分析結果と比較

AIで「マラソン 失敗 原因」と検索すると、

- 適切なペース走・スピード練習の不足

- 長距離走の頻度と質の問題 が主な理由として挙げられています。

自分の練習内容を振り返ると、インターバル走の頻度が少なく、ペース走も足りなかったと感じます。特に、レースペースでの持久力を鍛える練習が必要でした。

今後の改善策

- 週1回の**閾値走(Tペース走)**を追加

- 30km走をレースペースに近い形で実施

- スピード練習を増やす(1km×10本など)

これらを取り入れて、レース本番でもペースを維持できるように練習していこうと思います。

【具体的な練習方法】

- ビルドアップ走: 徐々にペースを上げることでスタミナを強化。10kmを3段階に分けて、各段階ごとにペースを速くするなど負荷をかける練習。

- テンポ走: 5km、10km、15kmなどを、ややキツいペースで走り、心肺機能を高める練習。

- LSD(Long Slow Distance): 週に1回、20km以上をゆっくりしたペースで走ることで長い距離を走れる持久力を養う練習。

- インターバル走: 400m〜1000mを全力に近いペースで走り、間にジョグを挟む。5〜10本繰り返す練習。

- 坂道ダッシュ: 100m程度の坂を全力で駆け上がり、ゆっくり下ることを、5本〜10本繰り返す練習。

上記のような練習を数週間に分けて実行していく事が必要です。

暑さに対する準備不足

マラソン経験が少ないために陥ってしまったところだと思っています。今回初めて気温20度を超える中での大会ということと、前もって気温が上昇することは把握していましたが、夏場にも練習していたので「給水をこまめにすることで回避できるだろう。」と安易に考えてしまっていたことが後半の大失速につながったと思います。

ウェアの判断ミス

当日の服装は半袖のストレッチシャツの上から、Tシャツを着るスタイルではしりました。

これは実際に、当日に着用したウェアとシューズ、補給食です。

翌日の天気と気温がほぼ同じ条件だったため、前日にスタート時間と同じ時間にジョグを行い決定しました。しかし、これが間違った判断を誘発してしまったと考えています。あくまで5km程度の軽いジョグだったため、体温の上昇は感じず、気温のみの体感で判断してしまいました。

実際、大会の時はフルマラソンの距離をある程度のペースで走り、体力を出し切ってゴールします。時間がたてば気温の上昇もありますし、体温の上昇も起こります。しかし、前日のジョグでは、時間も短いため気温の上昇はない、翌日に疲労を残したくないため非常にゆっくり走っているので体温の上昇もない。

このような条件で、当日のフルマラソンの服装を決めてしまった。

これが最大のミスでした。

当日のウェアの決め方

「前日のジョグでの判断をする」ということは、ある意味間違ってないと思います。

スタート時間までに、スタートブロックに入らなければいけませんので、スタートブロックに入ってからスタートするまでの時間の寒さ対策を考える上では、良い対策の取り方だと思います。

ただ、スタートした後に体温が上昇することまで考えが及んでいなかったことが後半失速した原因の一つでもあります。

これは、大会当日の気温の変化ですがスタート時間の9時の時点で14℃ですが、「サブ3」を達成するためのゴールの時間である12時には20℃になっています。

この情報を持っていたにも関わらずウェアの対策を行なわなかった点が判断ミスです。

Tシャツの下のストレッチシャツを袖がないものにするか、もしくは着用しないというのも選択肢の中にあってよかったと思います。

レース当日は気温21℃、湿度70%と、マラソンには厳しいコンディションでした。

特に問題だったのは、1週間前からの気温の急激な変化です。

- 2025年3月16日〜20日:最高気温10〜14℃

- 2025年3月21日〜22日:最高気温18〜24℃

- 2025年3月23日(レース当日):最高気温23℃、湿度約70%

1週間前まで比較的涼しい気温だったため、暑熱順化(暑さへの適応トレーニング)が十分にできておらず、体が暑さに適応できないまま本番を迎えてしまいました。

ちなみにAI君(Perplexity)に「20℃を超える晴天の中フルマラソンを走るときのレースのウェアの暑さ対策は?」と質問してみたところ返ってきた答えがこちら。

フルマラソンを20℃を超える晴天の中で走る際の暑さ対策として、以下のウェアやアイテムを活用することが効果的です。

ウェア選びのポイント

- 吸汗速乾性のあるシャツ

- ポリエステル素材の半袖シャツがおすすめ。汗を素早く吸収し乾燥させることで、体温調節を助けます。

- ノースリーブシャツとアームカバーの組み合わせも人気。UVカット機能や冷感素材を選ぶとさらに快適です。

- 通気性の良いショートパンツ

- 動きやすく通気性に優れたショートパンツが適しています。日焼けが気になる場合はUVカット機能付きレギンスを併用すると良いでしょう。

- ランニングキャップ

- メッシュ素材で通気性が高く、日差しを遮るランニングキャップは必須アイテム。防水・撥水加工が施されたものも便利です。

- アームカバー

- 日焼け防止と温度調節に役立ちます。暑いときは下げられる仕様のものが便利です。

参考にしてみてはいかがでしょうか。ちなみに、大会当日にランニングキャップや、アームカバーを着用している方は多くみられました。今回のように、大会当日の気温が季節外れで急激に上がった場合などは、気温や湿度に応じたウェアの選択が重要になってきます。

AIの分析結果と比較

AI検索では、

- 「急激な気温上昇に対応できないと、体温調節がうまくいかずパフォーマンスが低下する」

- 「発汗量が増えると、体内の水分・ミネラルバランスが崩れ、脱水や脚攣りのリスクが上がる」 といった情報がありました。

今後の改善策

- 春先のレースでは、寒い日でも意図的に厚着して走り、暑熱順化を促す

- サウナや入浴で汗をかく習慣をつけ、急な気温上昇にも対応できる体作りをする

- レース前から十分な水分・ミネラル補給を徹底する

暑さを克服するためには、環境の変化を予測し、それに適応する準備が必要だということです。

自分の体質の把握

ここが、最大の要因だと考えています。私は日頃から代謝がよく汗をかきやすい体質です。食事でも辛い物を食べると、人以上に汗をかいてしまいます。そんな体質の私が晴天の20℃を超える環境で、準備した補助食がこちらですが、何か重要なものが抜けています。

自分の発汗量と補給戦略のミス

私はもともと発汗量が多い体質ですが、それに対する適切な塩分補給の準備ができていませんでした。こまめに給水ポイントではスポーツドリンクを飲んでいましたが、失ったナトリウムを補給するには十分ではなかったと思います。

それを証明するようにレース中に

- 20km地点での体力的に違和感を感じペースアップが出来なかった

- 30km以降の極端なエネルギー切れで数回歩いてしまいタイムロス

このような状況でレースを展開し、最後は完全に失速してしまいました。

AIの分析結果と比較

AI検索では「発汗量の多いランナーは、ナトリウム不足が原因で脚が攣ることがある」との指摘がありました。

今後の改善策

- 事前に自分の発汗体質を考慮し、適切な補給計画を立てる

- 塩分タブレットや塩分ジェルを積極的に活用

- ジェルの補給タイミングを細かく調整

自分の体質を知ることは、レース本番のパフォーマンスに直結すると痛感しました。

まとめ

今回のレースは目標未達でしたが

「失敗から学ぶことで、次の成功につながる。」

今回の学びのポイントは

練習内容の見直し

- 週1回の**閾値走(Tペース走)**を追加

- 30km走をレースペースに近い形で実施

- スピード練習を増やす(1km×10本など)

暑さに対する準備

- 春先のレースでは、寒い日でも意図的に厚着して走り、暑熱順化を促す

- サウナや入浴で汗をかく習慣をつけ、急な気温上昇にも対応できる体作りをする

- レース前から十分な水分・ミネラル補給を徹底する

発汗体質の把握

- 事前に自分の発汗体質を考慮し、適切な補給計画を立てる

- 塩分タブレットや塩分ジェルを積極的に活用

- ジェルの補給タイミングを細かく調整

今回の体験を活かして、次こそは自己ベストが出せるように努力していこうと思います。この記事が、同じように挑戦を続けるランナーの参考になれば嬉しいです!